Ah que coucou !

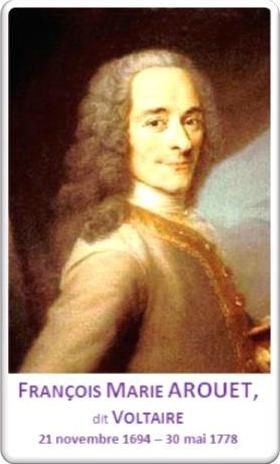

Je sais qu’actuellement sur mon blog c’est un peu… bordélique ; prononçons ce mot, car il est VRAI ! et j’en suis parfaitement consciente ! Toutefois dans ce « bordel », pour ma défense, il y a un ordre… que certains peut-être ne voit pas mais qui existe toutefois ! Mais vous ne pouvez toutefois pas vous en apercevoir à moins de suivre scrupuleusement les sujets. Par exemple là : vous avez le choix entre l’Histoire, la Littérature, la Philosophie… Je suis totalement consciente que certains sont « perdus », etc. Je dois avouer, en plus, qu’ici a été abordé l’Histoire d’un point de vue historique et non philosophique… oui, nous savons tous, que l’Histoire du monde vue par un philosophe diffère du monde vu par un Historien pur et dur ! Quand nous étudions l’Histoire, une des choses qu’on nous conseille est de lire ce que Voltaire en pensait… c’est pour cela que nous constatons que de nombreuses personnes ont « commentés » ce que Voltaire a étudié…

Personnellement, j’en ai marre des versions commentées ! Et celle de Voltaire est, d’après mon jugement, la plus commentée après la Bible ! Malgré que Voltaire ait dit… vous allez l’apprendre tout de suite…

Oui, laissons à Voltaire ses mots, sa syntaxe pour nous expliquer les raisons de son ras-le-bol commenté par lui-même ! Ces mots, qui ont été plusieurs fois commentés par différentes personnes qui ont fini par nous corrompre, nous tromper sur les propres motivations de Voltaire, je vous les propose aujourd’hui. Ceux sont ses mots que notre ami Voltaire a écrit en 1795 pour expliquer à ces contemporains la façon dont il considérait le besoin de connaître l’Histoire…

Peut-être arrivera-t-il bientôt dans la manière d’écrire l’histoire ce qui est arrivé dans la physique. Les nouvelles découvertes ont fait proscrire les anciens systèmes. On voudra connaître le genre humain dans ce détail intéressant qui fait aujourd’hui la base de la philosophie naturelle.

On commence à respecter très peu l’aventure de Curtius, qui referma un gouffre en se précipitant au fond lui et son cheval. On se moque des boucliers descendus du ciel, et de tous les beaux talismans dont les dieux faisaient présent si libéralement aux hommes, et des vestales qui mettaient un vaisseau à flot avec leur ceinture, et de toute cette foule de sottises célèbres dont les anciens historiens regorgent. On n’est guère plus content que, dans son histoire ancienne, M. Rollin nous parle sérieusement du roi Nabis, qui faisait embrasser sa femme par ceux qui lui apportaient de l’argent, et qui mettait ceux qui lui en refusaient dans les bras d’une belle poupée toute semblable à la reine, et armée de pointes de fer sous son corps de jupe. On rit quand on voit tant d’auteurs répéter, les uns après les autres, que le fameux Othon, archevêque de Mayence, fut assiégé et mangé par une armée de rats, en 698 ; que les pluies de sang inondèrent la Gascogne en 1017 ; que deux armées de serpents se battirent près de Tournai en 1059. Les prodiges, les prédictions, les épreuves par le feu, etc., sont à présent dans le même rang que les contes d’Hérodote.

Je veux parler ici de l’histoire moderne, dans laquelle on ne trouve ni poupées qui embrassent les courtisans, ni évêques mangés par les rats.

On a grand soin de dire quel jour s’est donnée une bataille, et on a raison. On imprime les traités, on décrit la pompe d’un couronnement, la cérémonie de la réception d’une barrette, et même l’entrée d’un ambassadeur dans laquelle on n’oublie ni son suisse ni ses laquais. Il est bon qu’il y ait des archives de tout, afin qu’on puisse les consulter dans le besoin ; et je regarde à présent tous les gros livres comme des dictionnaires. Mais, après avoir lu trois ou quatre mille descriptions de batailles, et la teneur de quelques centaines de traités, j’ai trouvé que je n’étais guère plus instruit au fond. Je n’apprenais là que des événements. Je ne connais pas plus les Français et les Sarrasins par la bataille de Charles Martel, que je ne connais les Tartares et les Turcs par la victoire que Tamerlan remporta sur Bajazet. J’avoue que quand j’ai lu les mémoires du cardinal de Reitz et de Mme de Motteville, je sais ce que la reine-mère a dit mot pour mot à M. de Jersai ; j’apprends comme le coadjuteur a contribué aux barricades ; je peux me faire un précis des longs discours qu’il tenait à Mme de Bouillon : c’est beaucoup pour ma curiosité ; c’est pour mon instruction très peu de chose. Il y a des livres qui m’apprennent les anecdotes vraies ou fausses d’une cour. Quiconque a vu les cours, ou a eu envie de les voir, est aussi avide de ces illustres bagatelles qu’une femme de province aime à savoir les nouvelles de sa petite ville : c’est au fond la même chose et le même mérite. On s’entretenait sous Henri IV des anecdotes de Charles IX. On parlait encore de M. le duc de Bellegarde dans les premières années de Louis XIV. Toutes ces petites miniatures se conservent une génération ou deux, et périssent ensuite pour jamais.

On néglige cependant pour elles des connaissances d’une utilité plus sensible et plus durable. Je voudrais apprendre quelles étaient les forces d’un pays avant une guerre, et si cette guerre les a augmentées ou diminuées. L’Espagne a-t-elle été plus riche avant la conquête du nouveau monde qu’aujourd’hui ? De combien était-elle plus peuplée du temps de Charles-Quint que sous Philippe IV ? Pourquoi Amsterdam contenait-elle à peine vingt mille âmes il y a deux cents ans ? Pourquoi a-t-elle aujourd’hui deux cent quarante mille habitants ? Et comment le sait-on positivement ? De combien l’Angleterre est-elle plus peuplée qu’elle ne l’était sous Henri VIII ? Serait-il vrai, ce qu’on dit dans les Lettres Persanes, que les hommes manquent à la terre, et qu’elle est dépeuplée en comparaison de ce qu’elle était il y a deux mille ans ? Rome, il est vrai, avait alors plus de citoyens qu’aujourd’hui. J’avoue qu’Alexandrie et Carthage étaient de grandes villes ; mais Paris, Londres, Constantinople, le grand Caire, Amsterdam, Hambourg, n’existaient pas. Il y avait trois cents nations dans les Gaules ; mais ces trois cents nations ne valaient pas la nôtre ni en nombre d’hommes ni en industrie. L’Allemagne était une forêt : elle est couverte de cent villes opulentes. Il semble que l’esprit critique, lassé de ne persécuter que des particuliers, ait pris pour objet l’univers. On crie toujours que ce monde dégénère ; et on veut encore qu’il se dépeuple. Quoi donc ! nous faudra-t-il regretter les temps où il n’y avait pas de grand chemin de Bordeaux à Orléans, et où Paris étaient une petite ville dans laquelle on s’égorgeait ? On a beau dire, l’Europe a plus d’hommes qu’alors et les hommes valent mieux. On pourra savoir dans quelques années combien l’Europe est en effet peuplée ; car, dans presque toutes les grandes villes, on rend public le nombre des naissances au bout de l’année, et sur la règle exacte et sûre que vient de donner un Hollandais aussi habile qu’infatigable, on sait le nombre des habitants par celui des naissances. Voilà déjà un des objets de la curiosité de quiconque veut lire l’histoire en citoyen et en philosophe. Il sera bien loin de s’en tenir à cette connaissance ; il recherchera quel a été le vice radical et la vertu dominante d’une nation ; pourquoi elle a été puissante ou faible sur la mer ; comment et jusqu’à quel point elle s’est enrichie depuis un siècle ; les registres des exportations peuvent l’apprendre. Il voudra savoir comment les arts, les manufactures se sont établies ; il suivra leur passage et leur retour d’un pays dans un autre. Les changements dans les mœurs et dans les lois seront enfin son grand objet. On saurait ainsi l’histoire des hommes, au lieu de savoir une faible partie de l’histoire des rois et des cours.

En vain je lis les annales de France : nos historiens se taisent tous sur ces détails. Aucun n’a eu pour devise : Homo sum, humani nil a me alienum puto. Il faudrait donc, me semble, incorporer avec art ces connaissances utiles dans le tissu des événements. Je crois que c’est la seule manière d’écrire l’histoire moderne en vrai politique et en vrai philosophe. Traiter l’histoire ancienne, c’est compiler, me semble, quelques vérités avec mille mensonges. Cette histoire n’est peut-être utile que de la même manière dont l’est la fable : par de grands événements qui font le sujet perpétuel de nos tableaux, de nos poèmes, de nos conversations, et dont on tire des traits de morale. Il faut savoir les exploits d’Alexandre, comme on sait les travaux d’Hercule. Enfin cette histoire ancienne me paraît, à l’égard de la moderne, ce que sont les vieilles médailles en comparaison des monnaies courantes ; les premières restent dans les cabinets ; les secondes circulent dans l’univers pour le commerce des hommes.

Mais, pour entreprendre un tel ouvrage, il faut des hommes qui connaissent autre chose que les livres. Il faut qu’ils soient encouragés par le gouvernement, autant au moins pour ce qu’ils feront, que le furent les Boileau, les Racine, les Valincour, pour ce qu’ils ne firent point ; et qu’on ne dise pas d’eux ce que disait de ces messieurs un commis du trésor royal, homme d’esprit : « Nous n’avons vu encore d’eux que leurs signatures. »

Bisous,

@+

Sab

PS : Pas de nouveau billet avant la nuit de lundi à mardi…

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire