Ah que coucou !

Je profite d’être chez ma maman à moi encore ce week-end pour numériser un livre regroupant les photographies prises par les Frères Seeberger de la France du début du 20e siècle. Livre élaboré par Hubert Juin dont je vous propose ci-dessous sa présentation de ces années premières années du siècle passé…

Evidemment, ces jours prochains, normalement, je devrais être capable de vous présenter un peu mieux cette France là : son industrialisation, sa campagne, quelques villes, sa capitale, les petits métiers aujourd’hui disparus, ces paysages tout aussi disparu, etc.

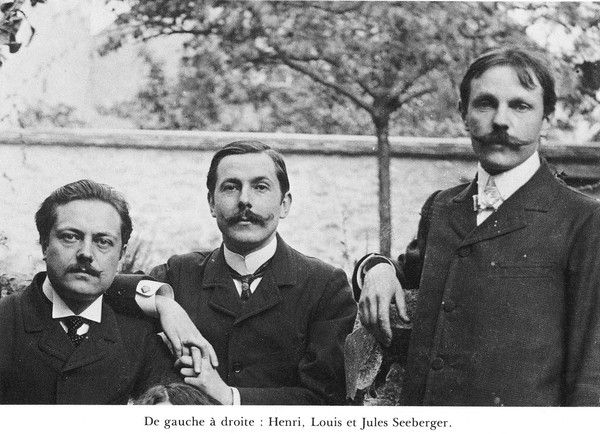

Mais commençons aujourd’hui par une présentation de ces 3 frères qui ont laissé leurs empreintes dans l’histoire de la photographie. Mais comme Sab est un peu fainéante : vite, vite, vite, je recopie vite fait ce qui est noté dans le livre :

texte que vous découvrez au-dessous de ma signature.

Bisous,

@+

Sab

Les frères Seeberger

En 1899 Eugène Arget s’installe à Montparnasse. Très rapidement il abandonne la peinture : il vient de vendre une centaine d’épreuves photographiques à la bibliothèque de la Ville de Paris, et il commence la difficile carrière que l’on sait.

Dans le même temps, Jules Seeberger, peintre et dessinateur pour étoffes, parcourt Paris avec son premier appareil 13/18 : son père, dès 1891, lui a acheté chez le meilleur spécialiste, Hermagis, une trousse aplanétique permettant d’obtenir des focales différentes, pour la somme de 161,50 francs : un matériel déjà sophistiqué pour un amateur de dix-neuf ans.

Deux photographes vivant à Paris, passant de la peinture à la photographie, se croise dans Montmartre ou dans le Marias durant les premières années du siècle, plantent leur chambre 18/24 dans les mêmes rues, dans les mêmes cours, nous montrent le même Paris avec la même passion documentaire. Et pourtant l’un est bien différent de l’autre. Bien que chacun compose rigoureusement ses images, Atget promène la seule focale de son optique rectilinéaire pour nous transmettre l’humble poésie au détour des rues : Seeberger adapte à ses prises de vues son grand choix de lentilles restituant les exiguïtés de ce Paris encore du 19e siècle et les larges places de la Bastille et de la Nation qui sont déjà le Paris d’aujourd’hui.

« Etranger aux querelles du pictorialisme et tout aussi étranger aux récentes prouesses de la photographie instantanée, Atget est presque un photographe intemporel, ignoré par Demachy, admiré par Weston », nous dit J.C. Lemagny. A contrario, parland de Jule Seeberger, nous pouvons déclarer : curieux de pictorialisme, mais utilisant souvent les récentes prouesses de l’instantanéité et de la technique, nous découvrons un photographe de son époque, travaillant essentiellement pour son époque.

Jules Seeberger est né en 1872 à Vienne, dans l’Isère. Son père, Bavarois de naissance, s’installe bientôt commissionnaire à Lyon où naissent ses deux autres fils, successivement en 1874 et 1876 (il sera naturalisé en 1886). Il monte à Paris, comme acheteur, chez l’un de ses grands confrères.

Les trois frères font leurs études secondaires à Lyon, puis au collège Rollin à Paris. Doués, ils s’essaient tous trois à dessiner, à peindre. Faute de pouvoir vivre de sa peinture, Jules, à la mort de son père en 1894, apprend le métier de dessinateur pour étoffes : ses cartons à dessin nous révèlent sa connaissance de la fleur, son sens de la composition décorative et son imagination. Sa brillante personnalité et ses succès rapides incitent ses frères à lui emboiter le pas : comme leur aîné, ils apprennent le métier à l’Ecole Bernard Palissy où ils reçoivent les plus hautes récompenses : médailles, premiers prix et bourses de voyages. Ce métier, ils l’exerceront dès les premières années de ce siècle : Henri fonde même son propre atelier. Nos trois frères demeurent avec leur mère et leur sœur Félicie : cette vie familiale sans heurt explique leur entente et la facilité avec laquelle il travailleront plus tard ensemble dans le même esprit.

En 1904, tandis que Lartigue photographie le Président Loubet au Bois de Boulogne, le rez-de-chaussée du Palais des Beaux-Arts (actuellement le Petit Palais) propose aux visiteurs une exposition photographique ; thème : les berges de la Seine. Première d’une suite d’expositions de « vues donnant d’une façon précise la physionomie de certaines parties de la ville la moins uniforme et la moins immuable qui soit parmi les capitales », annonce le programme officiel. En pleine époque de photographies d’art, face au délirant salon du Photo-Club qui se tient au Palais de Glace, la ville de Paris tente de susciter et de faire connaître une certaine photographie documentaire. Parmi les participants, Jules a envoyé sous son nom et sous le nom de Henri Seeberger un premier envoi modeste dont il ne nous reste que quelques clichés de petites gens familiers des bords de Seine : barbier en plein air, tondeur de chiens…

Au début de chaque année la Ville de Paris organise une nouvelle exposition. En 1905, un nouveau thème : la Bièvre dans Paris, et surtout Montmartre et ses jardins privés. Jules décide d’y participer à nouveau : ces endroits lui sont familiers, il a déjà travaillé sur le sujet. Comme Atget, témoignant des lieux laissés à l’abandon et des petits métiers avant leur disparition, Jules pressent le modernisme à l’assaut des masures pittoresques, de leurs jardins sauvages, et de leurs habitants mi-parisiens, mi-provinciaux : les Montmartrois. Mais laissons lui la parole : « Voilà certes des physionomies intéressantes qui, comme les vieilles maisons de la Butte, tendent de plus en plus à disparaître. Plus tard, dans de nombreuses années, quand cette Butte sera couverte de grandes constructions modernes, les générations futures trouveront peut-être du plaisir à regarder au musée Carnavalet ce que j’ai voulu représenter : le poème du vieux Montmartre. »

Sur l’épaule sa chambre 18/24 Curt Bentzin qu’il peut équiper de Dagor de diverses focales, il arpente la rue Saint-Vincent, la rue des Saules, la rue de l’Abreuvoir, le passage Cottin. De février à juin 1904 il compose avec rigueur une série d’épreuves intimistes : y sont décrits les porteurs d’eau, les peintres (bien sûr), les buveurs du Lapin agile, et surtout de jeunes Montmartroises cueillant des bouquets d’iris, jouant à colin-maillard, ou flânant dans les environs des moulins. Animation composée ou enregistrée sur le vif, alliant le maniérisme pictorialiste à la rigueur documentaire. Jules nous a donné, dans le Photo-Gazette de mars 1905, sa conception de la photographie : « Jusqu’à ce jour la photographie documentaire n’a pas été présentée de façon suffisamment artistique… Se bornant presque toujours à prendre de face des sujets également éclairés de face, ils n’ont produit que des choses banales et sans originalité, alors que ces mêmes sujets, pris d’un certain côté, à cotre jour par exemple, ou par un temps brumeux, eussent tout de suite acquis en plus de leur caractère documentaire un cachet original et artistique… De plus, les différentes époques de l’année, le printemps et l’été avec les arbres en fleurs et le gai soleil, l’automne et l’hiver avec le brouillard et la neige viennent successivement ajouter un charme nouveau à ses antiques ruelles et à ses parcs séculaires…. Je me suis en outre appliqué à donner à mes vues encore plus d’intérêt et à les compléter en les animant par des personnages en harmonie avec le sujet. Parmi ces personnages, il en est plusieurs qui ont, de préférence, attiré mon attention : je citerai en première ligne la Montmartroise : celle-ci n’a-t-elle pas ce je ne sais quoi, qui la rend différente de la Parisienne autant que de la Provinciale ? J’ai pensé qu’en la représentant à tous les âges de la vie et à tous les degrés de l’échelle sociale, depuis la gamine en jupe courte jusqu’à la vieille mendiante en haillons, c’était conserver d’elle ce que j’appelle un document vivant, document parfaitement à sa place dans une exposition de photographie documentaire ».

Cinquante épreuves, format 50/60, tirées dans un agrandisseur à trois corps à la lumière du jour, virées tantôt au bleu, tantôt à la sanguine, lui valent immédiatement la notoriété : la médaille d’honneur et un porte-folio dans L’Illustration (juillet 1905). Les frères Kunzli éditent en bleu et en bistre une série de cartes postales sur Montmartre très recherchée par les collectionneurs d’aujourd’hui. Diverses publications se feront l’écho de ce succès : Photo-Gazette, Gélatino, etc.

Léopold Verger, un autre éditeur de cartes postales, demande à Jules de réaliser des prises de vues sur les villes de France selon sa conception de l’image documentaire. Henri Seeberger quitte alors son propre atelier de dessin et rejoint son frère aîné : ils transforment une partie de leur habitation, 13 rue Fénelon, en atelier : leur sœur Félicie les aide dans les travaux de laboratoire : elle tire des épreuves provisoires, appelées aujourd’hui contacts, permettant les sélections. Quant à Louis, qui vient d’épouser Anna Durieublanc le 17 octobre de la même année 1905, il songe à rejoindre ses frères. Il écrit à sa femme que ses frères vont faire un reportage sur les grandes manœuvres auxquelles il participe. Au Petit Palais on prépare la prochaine exposition : elle réunira des documents sur le Marais et l’Ile Saint-Louis. Les Seeberger passent au peigne fin cours, ruelles, passages, fontaines, portes et hôtels, certains aujourd’hui disparus, comme cet hôtel de Jassaud démoli en 1908. Précédant ou suivant Atget, leurs travaux peuvent se comparer avec intérêt, témoin cette allée des Arbalétriers.

A partir de 1906, Louis commence à se dégager de l’atelier de dessin Souchon et prend un long congé pour aider ses frères : les premières « Aqua Photos », entendons photographies aquarellées, sortent chez Léopold Verger : citons une étonnante série constituant tout un reportage sur l’armée française : également d’autres séries sur des paysages parisiens, sur le Bois de Boulogne : canotage ou apéritif au pavillon d’Armenonville : sur le Bois de Vincennes : promenades en sous-bois, laiterie en plein air, etc.

Après les paysages parisiens, la province. Grâce à des correspondances conservées jusqu’à ce jour, suivons nos photographes : Jules et Henri en février sont au Mans et à Angers ; en mai, juin, juillet ils vont à Lyon, Genève, la Grande Chartreuse ; de fin juillet à septembre Henri fait une période militaire. Jules et Louis travaillent sur toute la côte entre Cabourg et Boulogne : Lisieux, Houlgate, Trouville, Fécamp, Dieppe, Le Tréport ; en septembre Jules et Henri son à Marseille et à Toulon, en décembre à Saint-Etienne.

Ils voyagent par le train ; à la sortie des gares ils louent voiture à cheval et picotin ; chargent chambres, pieds et sacoches bourrées de plaques 13/18 et de matériel de développement, partent explorer places, rues et marchés, gares et monuments, à moins qu’ils ne s’attardent sur les plages normandes et nous évoquent un peu « le temps perdu ». Les prises de vue se succèdent, réalisées soit avec le Clapp Netel 13/18 (avec Olor Berthiot f.5/7, 200) pour les images requérant l’instantanéité, soit avec une chambre à pied « touriste » équipée de châssis-livres.

Les clichés développés sur place sont envoyés à Madame Louis Seeberger qui en assure les contacts ; les expositions sont faites sur papier citrate dans son appartement de la rue Monge, un sixième étage inondé de soleil. Janvier 1907, les Seeberger opèrent à Cannes et sur la Côte d’Azur, le 16 ils sont à Monte-Carlo. En juillet on les retrouve à Guernesey, en septembre à Cherbourg : la France est bouclée. La fin de 1907 semble terminer les voyages pour les éditeurs de cartes postales.

Mais il y eut cette même année la quatrième exposition aux Champs-Elysées. Les sujets proposés (« pour la vaine gloire d’une récompense honorifique ») ont été le Jardin de Luxembourg, le Jardin des Plantes et les vieilles demeures, maisons ou châteaux épars aux environs de Paris, mais à l’intérieur du département de la Seine. Citons Robert Hénard, chroniqueur à l’Art décoratif : « L’envoi de MM. Seeberger frères vaut d’être signalé spécialement à l’attention du public. Il s’impose d’ailleurs non seulement par la quantité – il renferme plus de 300 épreuves grand format – mais encore par des mérites d’ordre supérieur qui ajoutent aux qualités d’exécution que doit avoir avant tout une photographie irréprochable, un attrait particulier. Mais la série de cent-vingt-cinq vues de vieilles maisons des environs de Paris est absolument hors de pair ». Il a fallu itinérer tout autour de Paris, avec les difficultés que l’on sait à l’époque, de Vitry à Choisy-le-Roi, de Clichy à Stains, d’Asnières à Issy, de Villejuif à Charenton pour nous évoquer ces superbes demeures souvent à l’abandon, transformées en entrepôts, proie des épiciers, marchands de vins, ou simplement des squatteurs, et aujourd’hui pour la plupart disparues. MM. Seeberger obtiendront la médaille d’or hors concours.

Cette activité professionnelle ne leur fait pas oublier leurs premières amours : le dessin et la peinture. Venus à la photographie à l’aube du pictorialisme, ils suivent les fameuses expositions du Photo-Club de Paris où ils retrouvent peintures et photos étroitement mêlées. Dans le cadre du Palais de Glace ils exposent dès 1906 (avec, entre autres, Demachy et Stieglitz). Dès l’invention du procédé bromoil ils s’y adonnent avec ardeur ; en 1908 parait dans Photo-Gazette une tête de jeune fille traitée successivement en plusieurs couleurs, signée J.L.H.S. et exposée au Salon international, rue Volney. Ils poursuivent régulièrement leur travail aux encres grasses et présentent portraits et natures mortes de grande qualité aux Salons de Paris, Bruxelles, Nice, en compagnie de Puyo et Demachy, jusqu’en 1914. Pour ce faire ils ont acheté la chambre 24/30 de Gilles Faller, dite chambre à trois corps, et l’installent dans leur atelier lumière du jour situé en terrasse que leur sœur Félicie vient de découvrir, rue de Chabrol.

A la fin de l’année 1908 une nouvelle orientation dans la vie des trois frères : Mme de Broutelles, qui dirige pour le compte des éditions Hachette La Mode pratique, leur suggère d’assurer des reportages d’élégance et de mondanité. Dans ce début de siècle les Seeberger sont parmi les premiers photographes de mode opérant en extérieur, essentiellement sur les champs de course : en effet, les Nadar, Reutlinger, Manuel ne travaillent qu’en studio lumière du jour. L’appareil sur pied étant interdit sur les champs de course, nos nouveaux venus, comme leurs confrères, commencent par opérer à hauteur d’œil : les déformations de silhouette ainsi obtenues les amènent rapidement à inventer un nouveau matériel adapté à cette sorte de reportage ; ils abandonnent la prise de vue à hauteur d’œil. Un viseur reflex conçu par eux est adapté à l’appareil de reportage, mais travaillant à l’hyperfocale, la netteté de tous les plans ne convient pas à leur esthétique de l’image. Très vite ils emploient un appareil reflex 13/18 d’atelier, tenu à 1 m du sol, suspendu au cou par une courroie, et équipé d’une longue focale (250 mm). L’optique Tessar ouverte à 4,5 donne un plan de netteté de faible épaisseur, aussi travaillent-ils à deux : l’opérateur cadre maintient la mise au point délicate et déclenche au signal de son assistant (son alter ego) qui l’avertit de l’instant propice tandis qu’il retient l’attention de la personne photographiée ; cet assistant assure de plus le travail de chroniqueur. A partir de 1909, nous allons suivre très régulièrement l’évolution de la robe, portée par des mannequins, mais aussi par des personnalités mondaines dont nous gardons quelques savoureux portraits.

Les tirages servent d’abord à alimenter les dessinateurs de la Mode pratique ; ils servent également à d’autres magazines comme L’Elxelsior, Les Modes. Ils sont recherchés par les couturiers et les acheteurs pour le marché américaine : « Nous achetons les robes de Worth, Paquin, Doucet, mais nous devons montrer à nos clients qu’elles sont portées à Paris et qui les porte ». Des milliers d’épreuves seront diffusées dans les chaînes A.M.C., Macy’s, John Wanamaker, Gimbel Broths, Saks, Eaton Co., etc. Les frères Seeberger peuvent satisfaire un pareil marché depuis qu’ils sont installés rue de Chabrol dans le vaste atelier : studio lumière du jour et salle de tirage à trois postes ; ils peuvent travailler simultanément sur une tireuse, car Louis les a définitivement rejoints.

1910, c’est la réalisation des premiers autochromes, c’est un reportage sur les inondations de mars (toutes les épreuves sont données au musée Carnavalet), c’est surtout leur rencontre avec l’éditeur Schwartz qui, les ayant regardés travailler dans la rue et les ayant appréciés, leur commande des reportages industriels pour l’encyclopédie Le Monde et la Science supervisée par les plus hautes autorités scientifiques de l’époque. Henri assure seul ces reportages à travers toute la France. Louis, dont le premier fils, Jean, vient de naître, reste à Paris ; il assure la marche de l’atelier et s’occupe de l’administration. Jules partage son temps entre la photo et la peinture. Ce régime de croisière durera jusqu’en juillet 1914. La guerre arrêtera la publication de l’encyclopédie : on prévoyait l’édition de 15.000 photo, seuls trois volumes paraîtront ; des milliers de plaques 13/18, consacrées aux sujets les plus divers, disparaîtront avec l’éditeur. Seuls quelques dizaines de tirages subsistent, nous montrant l’état de l’ère industrielle avant la guerre.

Pendant la guerre Louis et Henri sont mobilisés, Louis, qui vient d’avoir son deuxième fils, Albert, est instructeur de photo aérienne, puis chargé d’administration. Henri est artilleur ; blessé en octobre 14, il sera hospitalisé puis retournera au front comme brancardier ; il sera évacué de l’enfer de Verdun fin 1917 et passera des mois à l’hôpital militaire de Saint-Vallier. Jules continue tant bien que mal quelques travaux de mode, aidé par sa sœur.

En 1919, c’est la démobilisation, ils se retrouvent tous trois ensemble. Mais Jules n’assurera plus de prises de vue, il commence à ressentir les débuts de la très longue maladie qui l’emportera quelques années plus tard ; en 1920, il peint et expose successivement aux Indépendants et à l’Ecole française ; il s’arrêtera définitivement en 1925.

Louis et Henri assurent seuls la marche de Seeberger frères. La vie mondaine et frénétique de l’après-guerre les entraîne dans son tourbillon : reportages de mode toujours à Paris, puis à Deauville, Cannes, Nice, Biarritz ; en hiver Chamonix et Saint-Moritz.

Le 26 octobre 1923 ils reçoivent une lettre envoyée d’Hollywood : M. Howland qui dirige International Kinema Research demande aux frères s’ils pourraient assurer la prise de vues de photographies destinées à permettre aux décorateurs de films de reconstituer des lieux typiquement français ; Louis et Henri vont alors passer au peigne fin tout un style de Paris 1920 : rues, music-halls, restaurants, boites de nuit… Ce travail durera jusqu’en 1931, arrivée du cinéma parlant.

Au cours des années d’après-guerre, les frères sont amenés, à l’occasion de leur reportage de mode, à travailler pour les grands couturiers eux-mêmes : Poiret, Patou, Molyneux, Lelong, Lanvin, Worth, Martial et Armand, Rochas leur demandent de photographier leurs modèles. 1925 voit la fondation par M. Dubois de la revue Adam, la mode masculine s’ajoute naturellement à la mode féminine ; petit à petit une solide amitié lie les hommes et la collaboration devient importante.

Jean, fils aîné de Louis, entre dans l’entreprise en 1927, suivi par Albert en 1930. Ils se forment sur le tas et suivent des cours techniques au Conservatoire des Arts et Métiers. Voilà formée l’équipe de la nouvelle génération. Les jeunes sont sensibilisés par les photos de Steichen, Hoeninguen Huene, Sougez, Laure Albin-Guyot, Lucien Lorelle, et par les films de Carl Dreyer, de Raymond Bernard, de Jacques Feyder. Tandis que les aînés travaillent à la lumière du jour, les jeunes créent un studio pour la lumière artificielle. Ils réalisent leurs premières prises de vue publicitaires en 1934-1935 et se lancent dans la couleur : pinatypie, Carbro et Wash off relief, sélections trichromes, ils utilisent le kodachrome naissant.

Grâce à l’amélioration des techniques, la conception de l’image photographique évolue rapidement ; les aînés, contraints et forcés, satisfont une demande qui redouble. En 1935 le Rolleiflex est définitivement adopté pour les travaux en extérieur, nécessitant une refonte totale du laboratoire : toutes les images doivent être agrandies et recadrées. Les photographes pouvant travailler seuls, la production s’accroit.

Les quatre Seeberger continueront de la sorte jusqu’en aout 1939 : Louis, très fatigué – il devra subir une grave opération dans les semaines qui suivront – se retire. Ses fils Jean et Albert sont mobilisés. Henri, qui reste seul, s’arrête à son tour. Louis et Henri auront travaillé plus de trente années ensemble.

Dès 1941 Jean et Albert, démobilisés, relancent un nouveau Seeberger frères : ils s’arrêteront en mars 1977.

Michel Cabaud

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire