Ah que coucou !

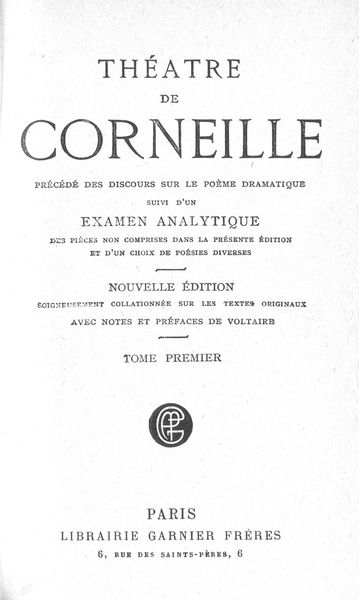

Dans l’avenir vous aurez de nombreuses pièces écrites par Corneille (non pas toutes parce que je ne les ai pas à disposition mais de nombreuses). Donc vous trouvez sous ma signature sa biographie élaborée par Fontenelle tiré de l’ouvrage dont vous voyez ci-dessus l’image de la page de garde…

Toutefois, en attendant toutes ces pièces de théâtre, je vous propose l’ouvrage suivant :

Poésies diverses

accessible à la lecture/téléchargement en cliquant ici

format : pdf

(logiciel fourni gratuitement par son concepteur : Adobe)

langue : français

regroupant les poèmes suivants : Défense des fables dans la poésie ; Au roi, sur sa conquête de la Franche-Comté ; Au roi, sur Cinna, Pompée, Horace, Sertorius, Œdipe, Rodogune ; Remerciement adressé par Corneille au Cardinal Mazarin ; Plainte de la France à Rome, Elégie composée à l’occasion de l’insulte faite par la garde du Pape, en 1662, au duc de Créqui, ambassadeur de France à Rome ; Du jour de l’éternité des angoisses de cette vie ; Sur un indiscret ; Vers adressés à M. Pelisson ; Sonnet à Monseigneur le cardinal de Richelieu ; Epitaphe de Didon, imitée du distique d’Ausone ; Sonnet à monseigneur de Guise ; Vers sur le cardinal de Richelieu ; La Poésie à la Peinture, en faveur de l’Académie des peintres illustres ; Remerciement au Roi ; Au Roi, sur son retour de Flandre, en 1667 ; Stances adressées à la du Parc ; Excuse à Ariste ; Rondeau ; Sur la mort de Louis XIII, sonnet ; Epitaphe sur la damoiselle Elisabeth Ranquet, femme de M. du Chevreul, écuyer, seigneur d’Estunville ; Vers présenté à monseigneur le procureur général Fouquet, surintendant des finances.

Ils ne sont pas seulement des poèmes géniaux, mais aussi un témoignage vivant d’une époque… oui, ces quelques poèmes peuvent grandement aider tout historien à comprendre le caractère de tous ces grands personnages qui ont dirigé notre beau pays du vivant de Corneille…

Je laisse maintenant la parole à Fontenelle pour vous expliquer qui était cet illustre auteur Pierre Corneille. Quant à moi je vous dis :

Bisous,

@+

Sab – qui espère que centerblog ne va pas bloquer toute la biographie à cause de sa longueur ;)…

Vie de P. Corneille par Fontenelle

Pierre Corneille naquit à Rouen, en 1606, de Pierre Corneille, maître des eaux et forêts en la vicomté de Rouen, et de Marthe Lepesant. Il fit ses études aux jésuites de Rouen, et il en a toujours conservé une extrême reconnaissance pour toute la Société.

Il se mit d’abord au barreau, sans goût et sans succès, mais une petite occasion fit éclater en lui un génie tout différent, et ce fut l’amour qui la fit naître. Un jeune homme de ses amis, amoureux d’une demoiselle de la même ville, le mena chez elle : le nouveau venu se rendit plus agréable que l’introducteur. Le plaisir de cette aventure excita dans M. Corneille un talent qu’il ne connaissait pas ; et sur ce léger sujet il fit la comédie de Mélite, qui parut en 1625. On y découvrit un caractère original ; on conçut que la comédie allait se perfectionner et, sur la confiance qu’on eut du nouvel auteur qui paraissait, il se forma une nouvelle troupe de comédiens.

Je ne doute pas que ceci ne surprenne la plupart des gens qui trouvent les six ou sept premières pièces de M. Corneille si indignes de lui qu’ils les voudraient retrancher de son recueil et les faire oublier à jamais. Il est certain que ces pièces ne sont pas belles ; mais, outre qu’elles servent à l’histoire du théâtre, elles servent beaucoup aussi à la gloire de M. Corneille.

Il y a une grande différence entre la beauté de l’ouvrage et le mérite de l’auteur. Tel ouvrage qui est fort médiocre n’a pu partir que d’un génie sublime ; et tel autre ouvrage qui est assez beau a pu partir d’un génie assez médiocre. Chaque siècle a un certain degré de lumières qui lui est propre. Les esprits médiocres demeurent au-dessous de ce degré ; les bons esprits y atteignent ; les excellents le passent, si on le peut passer. Un homme né avec des talents est naturellement porté par son siècle au point de perfection où ce siècle est arrivé : l’éducation qu’il a reçue, les exemples qu’il a devant les yeux, tout le conduit jusque-là. Mais, s’il va plus loin, il n’a plus rien d’étranger qui le soutienne ; il ne s’appuie que sur ses propres forces, il devient supérieur aux secours dont il s’est servi. Ainsi deux auteurs, dont l’un surpasse extrêmement l’autre par la beauté de ses ouvrages, sont néanmoins égaux en mérite s’ils se sont également élevés chacun au-dessus de son siècle. Il est vrai que l’un a été bien plus haut que l’autre ; mais ce n’est pas qu’il ait eu plus de force, c’est seulement qu’il a pris son vol d’un lieu plus élevé. Par la même raison, de deux auteurs dont les ouvrages sont d’une égale beauté, l’un peut être un homme fort médiocre, et l’autre un génie sublime.

Pour juger de la beauté d’un ouvrage, il suffit donc de le considérer en lui-même ; mais, pour juger du mérite de l’auteur, il faut le comparer à son siècle. Les premières pièces de M. Corneille, comme nous avons déjà dit, ne sont pas belles ; mais tout autre qu’un génie extraordinaire ne les eût pas faites. Mélite est divine, si vous la lisez après les pièces de Hardy, qui l’ont immédiatement précédée. Le théâtre y est, sans comparaison, mieux entendu, le dialogue mieux tourné, les mouvements mieux conduits, les scènes plus agréables ; surtout, et c’est ce que Hardy n’avait jamais attrapé, il y règne un air assez noble, et la conversation des honnêtes gens n’y est pas mal représentée. Jusque-là on n’avait guère connu que le comique le plus bas ou un tragique assez plat ; on fut étonné d’entendre une nouvelle langue.

Le jugement que l’on porta de Mélite fut que cette pièce était trop simple et avait trop peu d’évènements. M. Corneille, piqué de cette critique, fit Clitandre, et y sema les incidents et les aventures avec une très vicieuse profusion, plus pour censurer le goût du public que pour s’y accommoder. Il paraît qu’après cela il lui fit permis de revenir à son naturel. La Galerie du Palais, la Veuve, la Suivante, la Place-Royale sont plus raisonnables.

Nous voici dans le temps où le théâtre devint florissant par la faveur du cardinal Richelieu. Les princes et les ministres n’ont qu’à commander qu’il se forme des poètes, des peintres, tout ce qu’ils voudront, et il s’en forme. Il y a une infinité de génies de différentes espèces qui n’attendent, pour se déclarer, que leurs ordres, ou plutôt leurs grâces. La nature est toujours prête à servir leurs goûts.

On recommença alors à étudier le théâtre des anciens et à soupçonner qu’il pouvait y avoir des règles. Celle des vingt-quatre heures fut une des premières dont on s’avisa ; mais on n’en faisait pas encore trop grand cas. Témoin la manière dont M. Corneille lui-même en parle dans la préface de Clitandre, imprimée en 1632. « Que, si j’ai renfermé cette pièce dans la règle d’un jour, ce n’est pas que je me repente de n’y avoir point mis Mélite, ou que je me sois résolu à m’y attacher dorénavant. Aujourd’hui, quelques-uns adorent cette règle, beaucoup la méprisent ; pour moi, j’ai voulu seulement montrer que, si je m’en éloigne, ce n’est pas faute de la connaître. »

Ne nous imaginons pas que le vrai soit victorieux dès qu’il se montre ; ili l’est à la fin, mais il lui faut du temps pour soumettre les esprits. Les règles du poème dramatique, inconnues d’abord ou méprisées, quelques temps après combattues, ensuite reçues à demi, et sous des conditions, demeurent enfin maîtresses du théâtre. Mais l’époque de l’établissement de leur empire n’est proprement qu’au temps de Cinna.

Une des plus grandes obligations que l’ont ait à M. Corneille est d’avoir purifié le théâtre. Il fut d’abord entraîné par l’usage établi, mais il y résista aussitôt après ; et depuis Clitandre, sa seconde pièce, on ne trouve plus rien de licencieux dans ses ouvrages.

M. Corneille, après avoir fait un essai de ses forces dans ses six premières pièces, où il s’éleva déjà au-dessus de son siècle, prit tout à coup l’essor dans Médée, et monta jusqu’au tragique ; mais il ne laissa pas de faire voir ce qu’il pouvait par lui-même.

Ensuite il retomba dans la comédie, et, si j’ose dire ce que j’en pense, la chute fut grande. L’Illusion comique, dont je parle ici, est une pièce irrégulière et bizarre, et qui, par ses agréments, n’excuse point sa bizarrerie et son irrégularité. Il y domine un personnage de Capitan, qui abat d’un souffle le grand Sophi de Perse et le grand Mogol, et qui, une fois en sa vie, avait empêché le soleil de se lever à son heure prescrite, parce qu’on ne trouvait point l’aurore, qui était couchée avec ce merveilleux brave. Ces caractères ont été autrefois fort à la mode ; mais qui représentaient-ils ? A qui en voulait-on ? Est-ce qu’il faut outrer nos folies jusqu’à ce point-là pour les rendre plaisantes ? En vérité, ce serait nous faire trop d’honneur.

Après l’Illusion comique, M. Corneille se releva plus grand et plus fort que jamais, et fit le Cid. Jamais pièce de théâtre n’eut un si grand succès. Je me souviens d’avoir vu en ma vie un homme de guerre et un mathématicien qui, de toutes les comédies du monde, ne connaissaient que le Cid. L’horrible barbarie où ils vivaient n’avait pu empêcher le nom du Cid d’aller jusqu’à eux. M. Corneille avait dans son cabinet cette pièce traduite en toutes les langues de l’Europe, hors l’esclavonne et la turque. Elle était en allemand, en anglais, en flamand, et, par une exactitude flamande, on l’avait rendue vers pour vers. Elle était en italien, et, ce qui est plus étonnant, en espagnol. Les Espagnols avaient bien voulu copier eux-mêmes une pièce dont l’original leur appartenait. M. Pellisson, dans son Histoire de l’Académie, dit qu’en plusieurs provinces de France il était passé en proverbe de dire : « Cela est beau comme le Cid ». Si ce proverbe a péri, il faut s’en prendre aux auteurs, qui ne le goûtaient pas, et à la cour, où c’eût été très mal parler que de s’en servir sous le ministère du cardinal de Richelieu.

Ce grand homme avait la plus vaste ambition qui ait jamais été. La gloire de gouverner la France presque absolument, d’abaisser la redoutable maison d’Autriche, de remuer toute l’Europe à son gré, ne lui suffisait point : il y voulait joindre encore celle de faire des comédies. Quand le Cid parut, il en fut aussi alarmé que s’il avait vu les Espagnols devant Paris. Il souleva les auteurs contre cet ouvrage, ce qui ne dut pas être fort difficile, et il se mit à leur tête. M. de Scudéri publia ses Observations sur le Cid, adressées à l’Académie française, qu’il en faisait juge, et que le cardinal, son fondateur, sollicitait puissamment contre la pièce accusée. Mais, afin que l’Académie pût juger, ses statuts voulaient que l’autre partie, c’est-à-dire M. Corneille, y consentît. On tira donc de lui une espèce de consentement, qu’il ne donna qu’à la crainte de déplaire au cardinal, et qu’il donna pourtant avec assez de fierté. Le moyen de ne pas ménager un pareil ministre, et qui était son bienfaiteur ! car il récompensait, comme ministre, ce même mérite dont il était jaloux comme poète, et il semble que cette grande âme ne pouvait pas avoir des faiblesses qu’elle ne réparât en même temps par quelque chose de noble.

L’Académie française donna se Sentiments sur le Cid, et cet ouvrage fut digne de la grande réputation de cette compagnie naissante. Elle sut conserver tous les égards qu’elle devait et à la passion du cardinal et à l’estime prodigieuse que le public avait conçue du Cid : elle satisfit le cardinal en reprenant exactement tous les défauts de cette pièce, et le public, en les reprenant avec modération, et même souvent avec des louanges.

Quand M. Corneille eut une fois, pour ainsi dire, atteint jusqu’au Cid, il s’éleva encore dans les Horaces ; enfin il n’y a rien.

Ces pièces-là étaient d’une espèce inconnue, et l’on vit un nouveau théâtre. Alors M. Corneille, par l’étude d’Aristote et d’Horace, par son expérience, par ses réflexions, et plus encore par son génie, trouva les véritables règles du poème dramatique, et découvrit les sources du beau, qu’il a depuis ouvertes à tout le monde dans les Discours qui sont à la tête de ses comédies. De là vient qu’il est regardé comme le père du théâtre français. Il lui a donné le premier une forme raisonnable ; il l’a porté à son plus haut point de perfection, et a laissé son secret à qui s’en pourra servir.

Avant que l’on jouât Polyeucte, M. Corneille le lut à l’hôtel de Rambouillet, souverain tribunal des affaires d’esprit en ce temps-là. La pièce y fut applaudie autant que le demandaient la bienséance et la grande réputation que l’auteur avait déjà. Mais, quelques jours après, M. Voiture vint trouver M. Corneille, et prit des tours fort délicats pour lui dire que Polyeucte n’avait pas réussi comme il pensait ; que surtout le christianisme avait extrêmement déplu. M. Corneille, alarmé, voulut retirer la pièce d’entre les mains des comédiens qui l’apprenaient : mais enfin il la leur laissa sur la parole d’un d’entre eux, qui n’y jouait point parce qu’il était trop mauvais acteur. Etait-ce donc à ce comédien à juger mieux que tout l’hôtel de Rambouillet ?

Pompée suivit Polyeucte. Ensuite vint le Menteur, pièce comique et presque entièrement prise de l’espagnol, selon la coutume de ce temps-là.

Quoique le Menteur soit très agréable, et qu’on l’applaudisse encore aujourd’hui sur le théâtre, j’avoue que la comédie n’était point encore arrivée à sa perfection. Ce qui dominait dans les pièces, c’était l’intrigue et les incidents, erreurs de nom, déguisements, lettres interceptées, aventures nocturnes ; et c’est pourquoi on prenait presque tous les sujets chez les Espagnols, qui triomphent sur ces matières. Ces pièces ne laissaient pas d’être fort plaisantes et pleines d’esprit. Témoin le Menteur, dont nous parlons, Don Bertrand de Cigaral, le Geôlier de soi-même. Mais enfin la plus grande beauté de la comédie était inconnue : on ne songeait point aux mœurs et aux caractères ; on allait chercher bien loin le ridicule dans des événements imaginés avec beaucoup de peine, et on ne s’avisait point de l’aller prendre dans le cœur humain, où est sa principale habitation. Molière est le premier qui l’ait été chercher là, et celui qui l’a le mieux mis en œuvre : homme inimitable, et à qui la comédie doit autant que la tragédie à M. Corneille.

Comme le Menteur eut beaucoup de succès, M. Corneille lui donna une Suite, mais qui ne réussit guère. Il en découvre lui-même la raison dans les examens qu’il a faits de ses pièces. Là il s’établit juge de ses propres ouvrages et en parle avec un noble désintéressement, dont il tire en même temps le double fruit, et de prévenir l’envie sur le mal qu’elle en pourrait dire, et de se rendre lui-même croyable sur le bien qu’il en dit.

A la Suite du Menteur succéda Rodogune. Il a écrit quelque part que, pour trouver la plus belle de ses pièces, il fallait choisir entre Rodogune et Cinna : et ceux à qui il en a parlé ont démêlé sans beaucoup de peine qu’il était pour Rodogune. Il ne m’appartient nullement de prononcer sur cela ; mais peut-être préférait-il Rodogune, parce qu’elle lui avait extrêmement coûté. Il fut plus d’un an à disposer le sujet. Peut-être voulait-il, en mettant son affection de ce côté-là, balancer celle du public, qui paraît être de l’autre. Pour moi, si j’ose le dire, je ne mettrais point le différent entre Rodogune et Cinna : il me paraît aisé de choisir entre elles ; et je connais quelque pièce de M. Corneille que je ferais passer encore avant la plus belle des deux.

On apprendra dans les examens de M. Corneille, mieux que l’on ne ferait ici, l’histoire de Théodore, d’Héraclius, de Don Sanche d’Aragon, d’Andromède, de Nicomède et de Pertharite. On y verra pourquoi Théodore et Don Sanche réussirent fort peu, et pourquoi Pertharite tomba absolument. On ne put souffrir, dans Théodore, la seule idée du péril de la prostitution ; et, si le public était devenu si délicat, à qui M. Corneille devait-il s’en prendre qu’à lui-même ? Avant lui, le viol réussissait dans les pièces de Hardy. Il manqua à Don Sanche un suffrage illustre, qui lui fit manquer tous ceux de la cour : exemple assez commun de la soumission des Français à de certaines autorités. Enfin, un mari qui veut racheter sa femme en cédant un royaume fut encore, sans comparaison, plus insupportable dans Pertharite que la prostitution ne l’avait été dans Théodore. Le bon mari n’osa se montrer au public que deux fois. Cette chute du grand Corneille peut être mise parmi les exemples les plus remarquables des vicissitudes du monde, et Bélisaire demandant l’aumône n’est pas plus étonnant.

Il se dégoûta du théâtre, et déclara qu’il y renonçait, dans une petite préface assez chagrine qu’il mit au-devant de Pertharite. Il dit pour raison qu’il commence à vieillir ; et cette raison n’est que trop bonne, surtout quand il s’agit de poésie et des autres talents de l’imagination. L’espèce d’esprit qui dépend de l’imagination, et c’est ce qu’on appelle communément esprit dans le monde, ressemble à la beauté, et ne subsiste qu’avec la jeunesse. Il est vrai que la vieillesse vient plus tard pour l’esprit, mais elle vient. Les plus dangereuses qualités qu’elle lui apporte sont la sécheresse et la dureté ; et il y a des esprits qui en sont naturellement plus susceptibles que d’autres, et qui donnent plus de prise aux ravages du temps : ce sont ceux qui avaient de la noblesse, de la grandeur, quelque chose de fier et d’austère. Cette sorte de caractère contracte aisément par les années je ne sais quoi de sec et de dur.

C’est à peu près ce qui arriva à M. Corneille. Il ne perdit pas, en vieillissant, l’inimitable noblesse de son génie, mais il s’y mêla quelquefois un peu de dureté. Il avait poussé les grands sentiments aussi loin que la nature pouvait souffrir qu’ils allassent ; il commença de temps en temps à les pousser un peu plus loin. Ainsi, dans Pertharite, une reine consent à un tyran qu’elle déteste, pourvu qu’il égorge un fils unique qu’elle a, et que, par cette action, il se rende aussi odieux qu’elle souhaite qu’il le soit. Il est aisé de voir que ce sentiment, au lieu d’être noble, n’est que dur ; et il ne faut pas trouver mauvais que le public ne l’ait pas goûté.

Après Pertharite, M. Corneille, rebuté du théâtre, entreprit la traduction en vers de l’Imitation de Jésus-Christ. Il y fut porté par des pères jésuites de ses amis, par des sentiments de piété qu’il eut toute sa vie, et peut-être aussi par l’activité de son génie, qui ne pouvait demeurer oisif. Cet ouvrage eut un succès prodigieux, et le dédommagea en toute manière d’avoir quitté le théâtre. Cependant, si j’ose en parler avec une liberté que je ne devrais peut-être pas me permettre, je ne trouve point dans la traduction de M. Corneille le plus grand charme de l’Imitation de Jésus-Christ, je veux dire sa simplicité et sa naïveté. Elle se perd dans la pompe des vers, qui était naturelle à M. Corneille ; et je crois même qu’absolument la forme des vers lui est contraire. Ce livre, le plus beau qui soit parti de la main d’un homme, puisque l’Evangile n’en vient pas, n’irait pas droit au cœur comme il fait, et ne s’en saisirait pas avec tant de force, s’il n’avait un air naturel et tendre, à quoi la négligence même du style aide beaucoup.

Il se passa six ans pendant lesquels il ne parut de M. Corneille que l’Imitation en vers. Mais enfin, sollicité par M. Fouquet, qui négocia en surintendant des finances, et peut-être encore plus poussé par son penchant naturel, il se rengagea au théâtre. M. le surintendant, pour lui faciliter ce retour et lui ôter toutes les excuses que lui aurait pu fournir la difficulté de trouver des sujets, lui en proposa trois. Celui qu’il prit fut Œdipe : M. Corneille, son frère, prit Camma, qui était le second. Je ne sais quel fut le troisième.

La réconciliation de M. Corneille et du théâtre fut heureuse : Œdipe réussit fort bien.

La Toison d’or fut faite ensuite, à l’occasion du mariage du roi ; et c’est la plus belle pièce à machines que nous ayons. Les machines, qui sont ordinairement étrangères à la pièce deviennent, par l’art du poète, nécessaires à celle-là ; et surtout le prologue doit servir de modèle aux prologues à la moderne, qui sont faits pour exposer, non pas le sujet de la pièce, mais l’occasion pour laquelle elle a été faite.

Ensuite parurent Sertorius et Sophonisbe. Dans la première de ces deux pièces, la grandeur romaine éclate avec toute sa pompe ; et l’idée qu’on pourrait former de la conversation de deux grands hommes qui ont de grands intérêts à démêler est encore surpassée par la scène de Pompée et de Sertorius. Il semble que M. Corneille ait eu des mémoires particuliers sur les Romains. Sophonisbe avait déjà été traitée par Mairet avec beaucoup de succès, et M. Corneille avoue qu’il se trouvait bien hardi d’oser le traiter de nouveau. Si Mairet avait joui de cet aveu, il en aurait été fort glorieux, même étant vaincu.

Il faut croire qu’Agésilas est de M. Corneille, puisque son nom y est, et qu’il y a une scène d’Agésilas et de Lysander qui ne pourrait pas facilement être d’un autre.

Après Agésilas vint Othon, ouvrage où Tacite est mis en œuvre par le grand Corneille, et où se sont unis deux génies si sublimes. M. Corneille y a peint la corruption de la cour des empereurs du même pinceau dont il avait peint les vertus de la république.

En ce temps-là, des pièces d’un caractère fort différent des siennes parurent avec éclat sur le théâtre. Elles étaient pleines de tendresse et de sentiments aimables. Si elles n’allaient pas jusqu’aux beautés sublimes, elles étaient bien éloignées de tomber dans des défauts choquants. Une élévation qui n’était pas du premier degré, beaucoup d’amour, un style très agréable et d’une élégance qui ne se démentait point, une infinité de traits vifs et naturels, un jeune auteur : voilà ce qu’il fallait aux femmes, dont le jugement a tant d’autorité au Théâtre-Français. Aussi furent-elles charmées ; et Corneille ne fut plus chez elles que le vieux Corneille. J’en excepte quelques femmes qui valaient des hommes.

Le goût du siècle se tourna donc entièrement du côté d’un genre de tendresse moins noble, et dont le modèle se retrouvait plus aisément dans la plupart des cœurs. Mais M. Corneille dédaigna fièrement d’avoir de la complaisance pour ce nouveau goût. Peut-être croira-t-on que son âge ne lui permettait pas d’en avoir. Ce soupçon serait très légitime si l’on ne voyait ce qu’il a fait dans la Psyché de Molière, où, étant à l’ombre du nom d’autrui, il s’est abandonné à un excès de tendresse dont il n’aurait pas voulu déshonorer son nom.

Il ne pouvait mieux braver son siècle qu’en lui donnant Attila, digne roi des Huns. Il règne dans cette pièce une férocité noble que lui seul pouvait attraper. La scène où Attila délibère s’il se doit allier à l’Empire, qui tombe, ou à la France qui s’élève, est une des plus belles choses qu’il ait faites.

Bérénice fut un duel dont tout le monde sait l’histoire. Une princesse, fort touchées des choses d’esprit, et qui eût pu les mettre à la mode dans un pays barbare, eut besoin de beaucoup d’adresse pour faire trouver les deux combattants sur le champ de bataille sans qu’ils sussent où on les menait. Mais à qui demeura la victoire ? Au plus jeune.

Il ne reste plus que Pulchérie et Suréna, tous deux sans comparaison meilleurs que Bérénice, tous deux dignes de la vieillesse d’un grand homme. Le caractère de Pulchérie est de ceux que lui seul pouvait faire ; et il s’est dépeint lui-même avec bien de la force dans Martian, qui est un vieillard amoureux. Le cinquième acte de cette pièce est tout à fait beau.

On voit dans Suréna une belle peinture d’un homme que son trop de mérite et de trop grands services rendent criminel auprès de son maître ; et ce fut par ce dernier effort que M. Corneille termina sa carrière.

La suite de ses pièces représente ce qui doit naturellement arriver à un grand homme qui pousse le travail jusqu’à la fin de sa vie. Ses commencements sont faibles et imparfaits, mais déjà dignes d’admiration par rapport à son siècle. Ensuite il va aussi haut que son art peut atteindre. A la fin il s’affaiblit, s’éteint peu à peu, et il n’est plus semblable à lui-même que par intervalles.

Après Suréna, qui fut joué en 1675, M. Corneille renonça tout de bon au théâtre, et ne pensa plus qu’à mourir chrétiennement. Il ne fut pas même en état d’y penser beaucoup la dernière année de sa vie.

Je n’ai pas cru devoir interrompre la suite de ses grands ouvrages pour parler de quelques autres beaucoup moins considérables, qu’il a donnés de temps en temps. Il a fait, étant jeune, quelques petites pièces de galanterie, qui sont répandues dans des recueils. On a encore de lui quelques petites pièces de cent ou de deux cents vers au roi, soit pour le féliciter de ses victoires, soit pour lui demander des grâces, soit pour le remercier de celles qu’il en avait reçues. Il a traduit deux ouvrages latins du père de La Rue, tous d’eux d’assez longue haleine, et plusieurs petites pièces de M. de Santeuil. Il estimait extrêmement ces deux poètes. Lui-même faisait fort bien des vers latin, et il en fit sur la campagne de Flandre, en 1667, qui parurent si beaux que, non seulement plusieurs personnes les mirent en français, mais que les meilleurs poètes latins en prirent l’idée et les mirent encore en latin.

Il avait traduit sa première scène de Pompée en vers du style Sénèque le Tragique, pour lequel il n’avait pas d’aversion, non plus que pour Lucain. Il fallait aussi qu’il n’en eût pas pour Stace, fort inférieur à Lucain, puisqu’il en a traduit en vers et publié les deux premiers livres de la Thébaïde. Ils ont échappé à toutes les recherches qu’on a faites depuis un temps pour en retrouver quelque exemplaire.

M. Corneille était assez grand et assez plein ; l’air fort simple et fort commun ; toujours négligé et peu curieux de son extérieur. Il avait le visage assez agréable, un grand nez, la bouche belle, les yeux pleins de feu, la physionomie vive, des traits fort marqués et propres à être transmis à la postérité dans une médaille ou dans un buste. Sa prononciation n’était pas tout à fait nette ; il lisait ses vers avec force, mais sans grâce.

Il savait les belles-lettres, l’histoire, la politique ; mais il les prenait principalement du côté qu’elles ont rapport au théâtre. Il n’avait, pour toutes les autres connaissances, ni loisir, ni curiosité, ni beaucoup d’estime. Il parlait peu, même sur la matière qu’il entendait si parfaitement. Il n’ornait pas ce qu’il disait ; et, pour trouver le grand Corneille, il le fallait lire.

Il était mélancolique. Il lui fallait des sujets plus solides pour espérer et pour se réjouir que pour se chagriner ou pour craindre. Il avait l’humeur brusque, et quelquefois rude en apparence ; au fond il était très aisé à vivre, bon père, bon mari, bon parent, tendre et plein d’amitié. Son tempérament le portait assez à l’amour, mais jamais au libertinage, et rarement aux grands attachements. Il avait l’âme fière et indépendante ; nulle souplesse, nul manège : ce qui la rendu très propre à peindre la vertu romaine, et très peu propre à faire sa fortune. Il n’aimait point la cour ; il y apportait un visage presque inconnu, un grand nom qui ne s’attirait que des louanges, et un mérite qui n’était point le mérite de ce pays-là.

Rien n’était égal à son incapacité pour les affaires que son aversion : les plus légères lui causaient de l’effroi et de la terreur. Quoique son talent lui eût beaucoup rapporté, il n’en était guère plus riche. Ce n’est pas qu’il eût été fâché de l’être ; mais il eût fallu le devenir par une habileté qu’il n’avait pas, et par des soins qu’il ne pouvait prendre.

Il ne s’était point trop endurci aux louanges, à force d’en recevoir ; mais, s’il était sensible à la gloire, il était fort éloigné de la vanité : quelquefois il se confiait trop peu à son rare mérite, et croyait trop facilement qu’il pût avoir des rivaux.

A beaucoup de probité naturelle il a joint, dans tous les temps de sa vie, beaucoup de religion et plus de piété que le commerce du monde n’en permet ordinairement. Il a eu souvent besoin d’être rassuré par des casuistes sur ses pièces de théâtre, et ils lui ont toujours fait grâce en faveur de la pureté qu’il avait établie sur la scène, des nobles sentiments qui règnent dans ses ouvrages, et de la vertu qu’il a mise jusque dans l’amour.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire